Accueil > Regarder > V&D décrypte des œuvres et des expos > Arles 2025. Indocilité et ténacité des photographes

Arles 2025. Indocilité et ténacité des photographes

Letizia Battaglia, Carine Krecké et Agnès Geoffray appartiennent à des générations différentes, mais elles partagent la même ténacité à rendre compte de sujets politiques. Indociles comme leurs œuvres.

Au sein des Rencontres photographiques d’Arles, les trois artistes Letizia Battaglia, née en 1935 à Palerme, Carine Krecké, née en 1965 au Luxembourg, Agnès Geoffray, née en 1973 à Saint-Chamond représentent bien l’esprit de l’évènement « Images indociles ». Chacune avec sa culture, ses sources, sa manière d’utiliser le média témoigne de la ténacité dans le sujet difficile qu’elle a choisi.

Letizia Battaglia

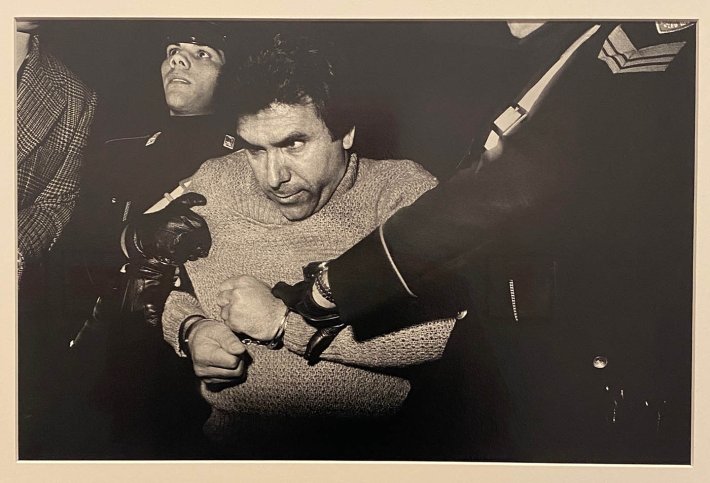

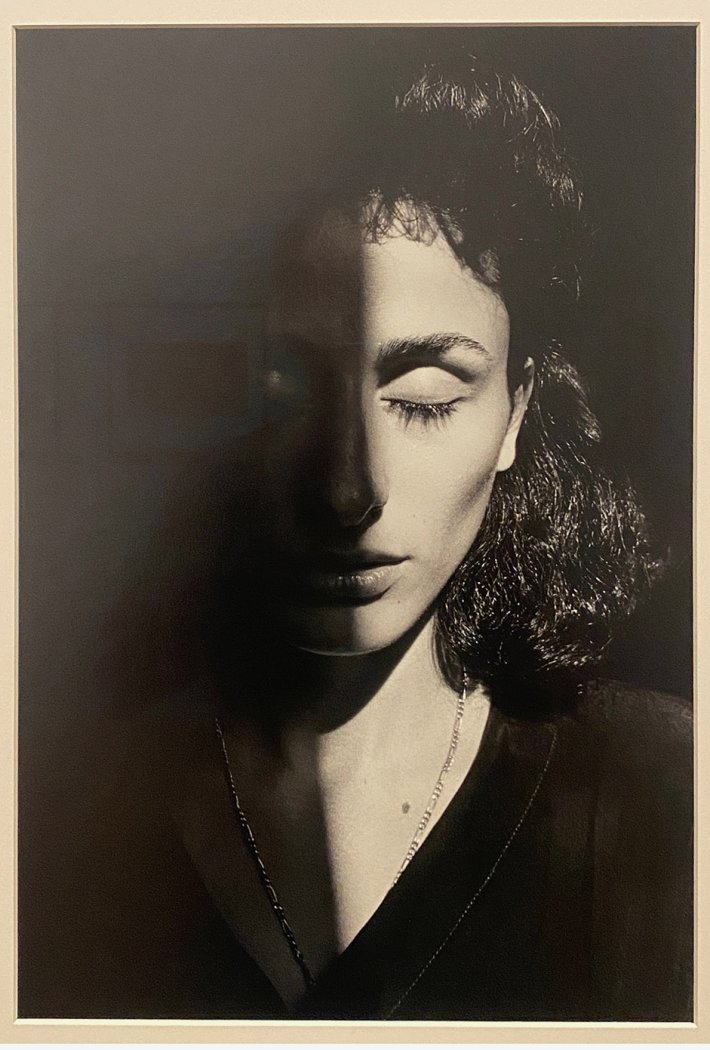

Avec son titre « J’ai toujours cherché la vie » l’exposition à la chapelle Saint-Martin du Méjan montre des images souvent indociles, notamment dans le domaine politique. Il suffit de le constater dans la presse quotidienne, à profusion.

La rétrospective sur l’œuvre de Letizia Battaglia (1935-2022) montre que l’artiste qui est née et décédée à Palerme, ne s’est pas arrêtée aux tragiques évènements liés à la mafia des années 70-80, qu’elle a couverts jusqu’à risquer sa vie et, pour ces raisons, à abandonner ces sujets.

Elle fait ses débuts à Palerme et Milan à la fin des années 1960, en réalisant pour plusieurs magazines des reportages à travers l’Italie sur l’évolution des mœurs, surtout sexuelles. Elle signe non seulement les articles, mais prend aussi les photographies qui les illustrent. La période la mieux connue de son travail débute quelques années plus tard, au milieu des années 1970, dans sa Palerme natale où elle est retournée vivre. Là, elle documente chaque jour, pour le quotidien L’Ora, les tragiques événements mafieux qui ensanglantent la capitale de la Sicile pendant plus d’une décennie. Elle produit alors quelques-unes de ses images les plus célèbres.

Elle a représenté sa ville et sa région dans leur globalité, et le talent qu’elle déploie pour en montrer les misères et la noblesse, avec l’amour et la joie, la beauté des visages des filles et des garçons, les traditions et fêtes religieuses, allant jusqu’à livrer un témoignage important sur la vie au sein d’un hôpital psychiatrique. Ses œuvres fondamentalement indociles se découvrent aussi tendres. L’exposition a bénéficié de l’appui de l’Archivio Letizia Battaglia.

Carine Krecké

Perdre le nord, (Chapelle de la Charité)

Née en 1965 au Luxembourg, cette artiste introduit une tout autre conception de l’indocilité en photo, ou plutôt en vidéo. La force de son œuvre et l’opiniâtreté de l’auteur lui ont valu la reconnaissance du « Luxembourg Photography Award ».

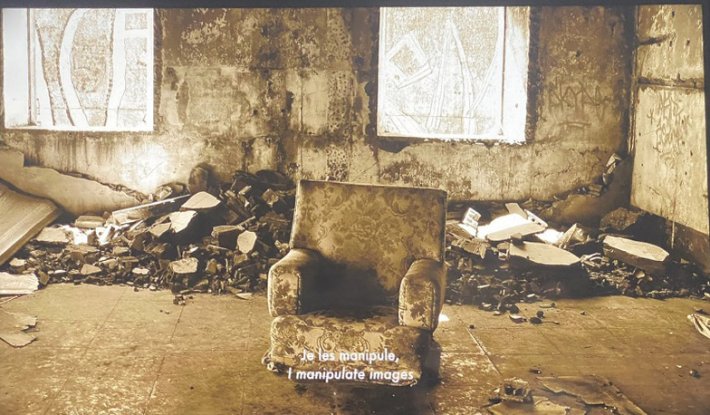

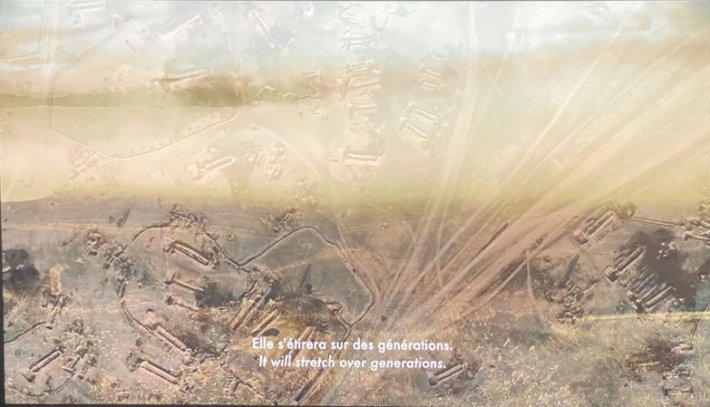

« En juin 2018, l’artiste luxembourgeoise Carine Krecké tombe par hasard sur une série de photos sur Google Maps montrant la destruction d’Arbin, une ville de la banlieue nord-est de Damas. Ces images déclenchent chez l’artiste une obsession qui, pendant six ans, la pousse dans une quête effrénée à l’information. Plongeant au cœur des réseaux officiels, des forums et des plateformes d’échange de tous horizons, elle explore les récits de destins tragiques, collectifs et individuels. Face à la masse d’informations à vérifier, Carine Krecké mène son enquête sans relâche, recoupant les témoignages depuis son écran d’ordinateur. Elle n’hésite pas à s’exposer au danger en s’immergeant et en s’immisçant dans des discussions, en infiltrant des réseaux et en s’appropriant des outils d’investigation et d’analyse. Hyperinformée sans jamais perdre son sens critique, l’artiste oscille entre lucidité et vertige, hypnotisée par les images et les récits, prisonnière d’un brouillard de guerre où réalité et hallucination se confondent. » (Cartel)

L’œuvre de Carine Krecké tient de l’enquête policière sur les pratiques des GAFAM en temps et espaces de guerre qui payent des personnes à faire des photos à 360° pour alimenter leurs systèmes de cartographie en ligne même en situation de ruine. Mais comme dans nos streetviews où nos villes bien construites semblent vides, ces GAFAM veillent à supprimer aussi toute trace d’individu, même s’il s’agit de l’intégration d’une phrase anonyme, ayant fonction d’appel. L’artiste est à l’image des photos ou vidéos qu’elle fait resurgir de bases de données immenses et les fait parler : elle est indocile.

La force de son œuvre d’où sont issues cinq vidéos, tient à la posture artistique, à l’exploration d’une matière numérique faisant image, à sa capacité à construire un récit démonstratif sur ses sources et les hommes dans la guerre.

C’est bien sûr une critique des GAFAM qui font disparaitre ces sources d’images par les algorithmes ou par des individus lointains payés à être censeurs ! De surcroît, ces images par satellite qu’elle choisit et assemble ne sont pas dénuées de qualités photographiques formelles, même si l’abstraction rime avec dévastation et destruction[1].( ] Otto Dix, Georges Grosz, Georges Braque avaient peint des tableaux de tranchées de 14-18, qui avaient une force de dénonciation des horreurs de la guerre. Images indociles d’un autre temps, avec d’autres médias.)

Agnès Geoffray

Elles obliquent / Elles obstinent /Elles tempêtent (2024) (Commanderie Sainte-Luce)

Voir images dans fichier lié

Cette exposition tient d’un esprit analogue à la démarche de Carine Krecké : constituer un corpus photographique à partir d’images du passé et les faire revivre sur un mode contemporain. Tout y est indocile, tant les images que les figurations de femmes elles-mêmes indociles.

Elle trouve sa source dans les fonds d’archives institutionnelles sur les « écoles de préservation » de Cadillac, Doullens et Clermont de l’Oise, institutions publiques de placement pour filles mineures en France de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux (recherches sur les textes) ont exploré les parcours de jeunes filles qualifiées de « déviantes » ou d’« inéducables », enfermées pour plusieurs années en raison de comportements qui dérogeaient aux normes sociales et morales régissant leur genre.

Agnès Geoffray a demandé à des amies d’interpréter les réactions décrites et a mis en scène des gestes d’opposition, de défense, de soulèvement, de fugue ou d’évasion. Elles dressent des portraits fictionnels de figures féminines qui font face ou, au contraire, résistent en prenant la fuite, pour échapper à la violence de l’enfermement. Cela passe aussi par de l’écriture incrustée dans des images, sur des morceaux de corps ; une façon de se réapproprier les mots et faire entendre des voix.

Voir vidéo https://www.rencontres-arles.com/fr/mediatheque/view/2752/agnes-geoffray-et-vanessa-desclaux

Jean Deuzèmes